はじまり

永正4年(1507)、大本山鎌倉光明寺九世観誉祐崇上人により開創されました。

上人は常紫衣沙門の始まりの人で、浄土宗のお十夜法要をはじめて行なった方です。

祐崇上人は光明寺を引退後、駿河の国に来て、柚の木に一ヶ寺を建立し「龍泉寺」と命名され、最後往生の寺とし、浄土宗の教をひろめ、永正6年(1509)11月8日73歳当山で往生されました。

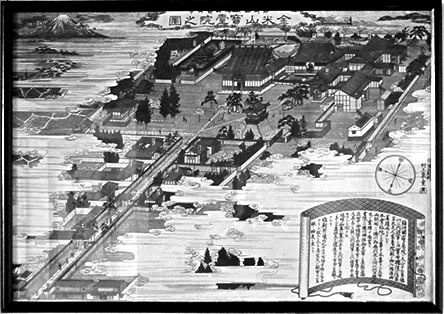

宝台院旧伽藍図

宝台院の由来

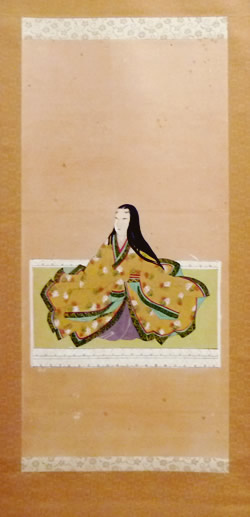

祐崇上人龍泉寺を創寺84年を経て、徳川家康公の側室お愛の方(西郷の局)が、天正17年(1589)5月19日に駿府城にて逝去されました。

西郷の局は、27歳より家康公に仕え浜松城にあり、家康公の三方ヶ原の戦い、設楽原の戦い、小牧長久手の戦い等、家康公の最も苦難の時にあった浜松城の台所を仕切った人で、三河武士団に最も人望のあった糟糠の妻だった方です。

天正14年(1586)12月、西郷の局は、名実共に東海一の実力者となった家康公と共に駿府城入りをしました。しかし、西郷の局は駿府城に入ると又々苦労多く、疲れが重なり、天正17(1589)年5月、38歳という短い生涯を終えました。そして、御遺骸がこの龍泉寺に葬られました。

西郷の局は、2代将軍徳川秀忠公、尾張の松平忠吉公の生母でもあります。

徳川家康公は、天下を取った翌年、慶長9年(1604)に龍泉寺を柚の木から紺屋町に移し、朱印(寺社領の安堵)30石と自画像(現存)、そして父広忠から譲られた太刀(現存)を寄進し、17回忌の法要を営みました。その家康公も、元和2年(1616)に他界しましたが、その葬儀の副導師を龍泉寺六世典育上人が勤め、またその後の駿府での法事で導師を勤めました。家康公没後は2代将軍秀忠公が母の菩提寺を盛り立てました。

寛永5年(1628)、秀忠公は、現在の地に大伽藍を建て、大法要を営みました。この入仏供養に勅使が派遣され、西郷の局へ従一位の追贈があり、「宝台院殿一品大夫人」と戒名が改められました。また、寺名も金米山宝台院龍泉寺と「宝台院」が加わり、以来、「宝台院」と呼ばれるようになりました。

そしてこの時、寺格、寺法が制定され、江戸増上寺、駿府宝台院は徳川家当用の菩提寺となり、江戸城入りの時は十万石の格式を与えられ駿河国の觸頭(ぶれがしら)となりました。また、宝台院六世鏡誉上人が参内上洛の時、代々の住職は常に紫の衣を着るべしとの綸旨(天皇の意思・命令を伝える文書)が下されました。

西郷の局(徳川家康公の側室お愛の方)

最後の将軍徳川慶喜公と宝台院

徳川慶喜公は将軍職を剥奪され、恭順の意を表して水戸に謹慎していたが、謹慎の身柄を駿府に移される事となりました。

慶応4年(1868)7月19日に水戸を出発、銚子から旧幕府軍艦蟠竜艦に乗って7月23日に清水港上陸、陸路東海道を通ってその日の夕方宝台院に入りました。護衛には松岡萬の率いる精鋭隊隊士50人が付きました。また、新門辰五郎も同行し、宝台院近くの常光寺に居を構えました。慶喜公は、明治2年(1869)9月28日に謹慎が解かれるまで宝台院で起居されました。

当時、明治新政府が警戒する中、旧幕臣に会うことを避けていた慶喜公ですが、渋沢栄一、勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟、新門辰五郎等は常にお見舞いに参上していたそうです。

慶応4年(1868)8月、徳川家達公が藩主として駿府入りの時は宝台院を訪れ、まず御霊所へ参拝された後、慶喜公と面会されたとの事です。

宝台院庫裡座敷(慶喜公御謹慎遺跡)

宝台院の変遷

宝台院旧伽藍図

宝台院旧本堂

現在の宝台院

創立時の境内坪数は約9,700坪(現在でいうと、南は馬渕、東は12間道路、北は常光寺近く、西は西門町)、本堂、御霊所、大方丈、御供所、鐘楼堂、開山堂、茶堂、庫裏、什宝蔵、米蔵、塔頭六坊ありました。

しかし、昭和15年(1940)1月15日の静岡大火災で宝台院(本堂国宝建造物)の堂宇全部が灰に帰しました。その後、復興した諸堂宇も昭和20年の静岡空襲で全焼してしまいました。

そして昭和45年4月26日、鉄筋3階10間四面の新様式本堂を落成して現在に至っています。

宝台院とお江の方(崇源院殿)

お江の方は二代将軍徳川秀忠の正室で三代将軍徳川家光の生母です。

宝台院にはかつてお江の方の御霊屋(お墓)がありました。

これは寛永五年(1628年)に駿河大納言徳川忠長(お江次男)が母の菩提を弔うために命じて作らせたものです。

大きさはお愛の方の御霊屋と同じ三間二尺四方でした。

その後、八代将軍徳川吉宗の時に御霊屋は増上寺に合祀されました。

その際に当山に安置されていた宮殿が目黒の祐天寺に寄贈されました。現在も祐天寺に現存しており東京都指定の有形文化財となっております。

これらの事実は近年明らかになったことで現在進行形で御霊屋や供養塔の遺構を調査しています。

お江の方(京都養源院蔵)

崇源院宮殿(目黒祐天寺蔵)

宝台院年表

| 西暦 | 年号 | 重要記事 |

|---|---|---|

| 1507年 | 永正4年 | 鎌倉光明寺九世祐崇、駿府に龍泉寺(宝台院)を起立す |

| 1589年 | 天正17年 | 家康公側室、西郷の局(お愛の方)が亡くなり、当寺に葬られる |

| 1604年 | 慶長9年 | 家康公自ら描いた自画像と「真の太刀」が寄付され、西郷の局の17回忌法要が営まれる |

| 1616年 | 元和2年 | 家康公死去 増上寺の観智国師が導師、宝台院第6世三誉典育上人が副導師を務めて葬儀を行う |

| 1617年 | 元和3年5月 | 秀忠公より龍泉寺を改修すべき命があり、快慶作、家康公守り本尊「白本尊阿弥陀如来」を当山に安置 |

| 1625年 | 寛永2年 | 秀忠公より下魚町(現在の常磐町)に移転、建立を申し出される |

| 1628年 | 寛永5年 | お江の方御霊屋造営 |

| 寛永5年5月9日 | 源昌子(宝台院殿)に従一位贈位せらる | |

| 寛永5年5月19日 | これより先、幕府、駿河龍泉寺を宝台院と改める | |

| 落慶大法要が営まれる この時、宣命があり、西郷の局の戒名が「宝台院殿一品大夫人松誉定樹大禅定尼」となる | ||

| 1638年 | 寛永15年 | 宝台院殿五十回忌厳修 |

| 1659年 | 萬治2年 | 徳川家綱公により伽藍修復 |

| 1680年 | 延宝8年 | 徳川綱吉公により伽藍修復 |

| 1688年 | 元禄元年 | 宝台院殿百回忌厳修 |

| 1711年 | 正徳元年 | 徳川家宣公により伽藍修復 |

| 1723年 | 享保8年 | 徳川吉宗公の命によりお江の方御霊屋を取り壊し増上寺へ合祀 |

| 1738年 | 元文3年 | 宝台院殿百五十回忌厳修 |

| 1750年 | 寛延3年 | 徳川家重公により伽藍修復 |

| 1753年 | 宝暦3年 | 竹崎石見作の徳川吉宗公の位牌が安置される |

| 1758年 | 宝暦8年 | 宝台院殿二百回忌厳修 |

| 1808年 | 文化5年 | 宝台院殿二百五十回忌厳修 |

| 1854年 | 安政元年11月 | 安政の大地震で被害を受ける |

| 1858年 | 安政5年 | 宝台院殿三百回忌厳修 |

| 1868年 | 慶応4年 | 徳川慶喜公謹慎 |

| 1869年 | 明治2年 | 徳川慶喜公、謹慎が解かれ、翌月、宝台院から紺屋町元代官屋敷に移る |

| 1869年 | 明治2年12月 | 駿府城内にあった家康公以来の位牌を宝台院に移す |

| 1871年 | 明治4年 | 和宮様の命により勧行院殿御法事厳修 |

| 1871年 | 明治4年1月21日 | 増上寺役者並に檀林評決の結果、知恩院、増上寺両山の転昇を紫衣檀林、金戒光明寺、知恩院、浄華院、誓願寺、宝台院、天徳寺、大樹寺の七ヶ寺住持法順とす |

| 1897年 | 明治30年 | 境内に静岡電灯会社が設立され、75キロワットの火力発電所が設立される |

| 1904年 | 明治37年 | ロシア兵捕虜収容所となる |

| 1908年 | 明治41年 | 宝台院殿三百五十回忌厳修 |

| 1918年 | 大正7年8月 | 米騒動で境内に約1,200人の民衆が集まる |

| 1923年 | 大正12年9月 | 関東大震災が起き、避難民の避難所となる |

| 1940年 | 昭和15年1月15日 | 静岡大火、宝台院(本堂国宝建造物)全焼 |

| 1945年 | 昭和20年 | 静岡空襲により戦災 |

| 1948年 | 昭和23年 | 境内にアソカ幼稚園開園 |

| 1950年 | 昭和25年8月29日 | 「白本尊阿弥陀如来」が国指定重要文化財となる |

| 1958年 | 昭和33年 | 宝台院殿四百回忌厳修 |

| 1970年 | 昭和45年 | 現、本堂落慶 |

| 1986年 | 昭和61年 | 安居、照久寺を合併して、宝台院別院を建立落慶 |

| 2000年 | 平成12年 | 常磐町本堂3階に宝物室改修、現在に至る |

| 2003年 | 平成15年2月21日 | 西郷の局(お愛の方)五輪塔、徳川家康公自画像が有形文化財に指定される |

| 2007年 | 平成19年 | 開創500年記念法要厳修 |

| 2008年 | 平成20年 | 宝台院殿四百五十回忌厳修 |

| 2009年 | 平成21年3月 | アソカ幼稚園閉園 |

| 2021年 | 令和3年 | NHK大河ドラマ「青天を衝け」第26回紀行にて宝台院紹介 |

| 2021年 | 令和3年2月25日 | 「白本尊阿弥陀如来」が浄土宗宝に指定される |

| 2023年 | 令和5年 | NHK大河ドラマ「どうする家康」第36回紀行にて宝台院紹介 |

| 2024年 | 令和6年 | 浄土宗開宗850年慶讃法要厳修 |

| 2025年 | 令和7年 | 崇源院殿四百回忌厳修 |

歴代上人

| 歴代 | 名前 | 晋山及び退山について |

|---|---|---|

| 開山 | 長蓮社観誉祐崇上人 | 鎌倉光明寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二世 | 円蓮社最誉源甫上人 | 入院不明 退山後、鎌倉光明寺へ |

| 三世 | 品蓮社九誉崇岳上人 | 入院不明 退山後、鎌倉光明寺へ |

| 四世 | 今蓮社善誉典秀上人 | 江戸保元寺より晋山 当院にて入寂 |

| 五世 | 行蓮社團誉聞諦上人 | 江戸保元寺より晋山 当院にて入寂 |

| 六世 | 縁蓮社三誉典育上人 | 増上寺所化より晋山 当院にて入寂 |

| 七世 | 円蓮社鏡誉存意上人 | 三河悟真寺より晋山 当院にて入寂 |

| 八世 | 天蓮社登誉智童上人 | 駿府西福寺より晋山 退山後、大光院、伝通院、増上寺十九世へ |

| 九世 | 信蓮社大誉善徹上人 | 赤坂浄土寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十世 | 信蓮社大誉満霊上人 | 川越蓮馨寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十一世 | 誓蓮社本誉露白上人 | 松戸東漸寺より晋山 退山後、大光院、光明寺、増上寺二十四世へ |

| 十二世 | 照蓮社宗誉甫秋上人 | 増上寺伴頭より晋山 当院にて入寂 |

| 十三世 | 音蓮社大誉団廓上人 | 三河信光明寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十四世 | 真蓮社諦誉相山上人 | 増上寺伴頭より晋山 当院にて入寂 |

| 十五世 | 念蓮社愍誉俊応上人 | 深川霊巌寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十六世 | 念蓮社専誉歴巡上人 | 三河松應寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十七世 | 光蓮社瑞誉即到欣説上人 | 鴻巣勝願寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十八世 | 漸蓮社東誉直西円悦上人 | 川越蓮馨寺より晋山 当院にて入寂 |

| 十九世 | 貞蓮社謙誉円阿忍了上人 | 結城弘経寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二十世 | 観蓮社諦誉祖秀上人 | 川越蓮馨寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二十一世 | 乗蓮社竟誉義俊上人 | 八王子大善寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二十二世 | 迎蓮社禿誉見阿曇明恵亮上人 | 松戸東漸寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二十三世 | 顕蓮社単誉即阿憐等大信上人 | 館林善導寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二十四世 | 念蓮社問誉酋阿是心活民上人 | 結城弘経寺より晋山 退山後、馬渕最頂寺へ隠居 |

| 二十五世 | 妙蓮社寮誉観阿無知琳同上人 | 結城弘経寺より晋山 当院にて入寂 |

| 二十六世 | 天蓮社義誉明阿辨良上人 | 千葉大巖寺より晋山 退山後、塔頭祥雲院へ隠居 |

| 二十七世 | 祥蓮社瑞誉霊丈上人 | 八王子大善寺より晋山 退山後、本通極楽寺へ |

| 二十八世 | 天蓮社祐誉神阿護道謙賀上人 | 円海山護念寺より晋山 退山後、伊豆本然寺へ |

| 二十九世 | 性蓮社習誉香阿薫成上人 | 滝野川正受院より晋山 退山後、赤坂専修寺へ |

| 三十世 | 行蓮社慈誉善阿彦孝上人 | 丹波大頂寺より晋山 退山後、飯沼弘経寺へ |

| 三十一世 | 才蓮社得誉高阿第一義崇天上人 | 中泉善導寺より晋山 退山後、伊豆光源寺へ |

| 三十二世 | 無礙光院縁蓮社戴誉信阿無方運外上人 | 鞍馬口上善寺より晋山 退山後、丸子寿徳院へ隠居 |

| 三十三世 | 聡壽心院大蓮社高誉念阿顕堂達雄上人 | 運外上人弟子 当院にて入寂 |

| 三十四世 | 明蓮社光誉白阿智徳上人 | 達雄上人弟子 |